多起特殊抚养纠纷案引发争议,同性伴侣与代孕母亲争夺孩子抚养权

两人分工明确,一人提供卵子,另一人负责生育,然而双方都声称自己是孩子的母亲。

到底谁是孩子的母亲?这是一个复杂而敏感的问题,涉及到亲子关系的确定以及孩子的抚养权。近日,厦门市湖里区人民法院就审理了一起这样的特殊案件。原告小提(化名)声称自己是孩子的母亲,而被告阿美(化名)则否认代孕,坚持孩子由她生育。

据了解,这起案件是法院宣判的全国首例同性伴侣争夺抚养权的案件。小提是一位单身主义者,由于身体原因无法生育,于是她联系了阿美(化名),希望借助对方的帮助实现成为母亲的愿望。经过一系列的医学手段,小提成功取卵并与购买的精子结合,培育出胚胎。随后,胚胎被移植到阿美体内,阿美顺利怀孕并在厦门某医院产下一女婴。

然而,在孩子出生后,双方却因为抚养权问题产生了争执。小提认为阿美是代孕者,自己才是孩子的亲生母亲;而阿美则坚称双方是同性伴侣,共同决定生育孩子,并强调自己与孩子有天然的亲子关系和深厚的情感联系。

在法庭上,双方各自坚持自己的立场,争论不休。最终,法院根据双方提供的证据和庭审情况,认定双方系同性伴侣关系,并无证据表明存在代孕协议。关于孩子抚养权的归属,法院将根据相关法律规定和案件具体情况,做出公正的判决。

湖里区人民法院经过审理,确认了小提与阿美曾是同性伴侣关系。在双方恋爱期间,阿美于2019年12月在厦门的一家医院诞下了女儿丫丫(化名)。丫丫的出生医学证明上仅记载了阿美为母亲,并未提及父亲信息。根据小提与阿美之间的微信聊天记录,可以明确丫丫的孕育是在双方恋爱期间经过协商并达成一致意见后决定的。同时,小提也未能提供证据证明其与阿美之间存在代孕协议。

经进一步查明,原被告双方均确认丫丫的胚胎是由小提的卵子和购买的精子结合而成的,而阿美则负责孕育和分娩。在丫丫出生至2020年2月26日这段时间里,她是由双方共同照顾的。之后,丫丫被阿美带离住处,并与阿美共同生活至今。

在2020年5月9日,小提曾向湖里法院提出申请,希望对其与丫丫之间是否存在亲子血缘关系进行鉴定。然而,这一申请遭到了阿美的拒绝。阿美表示,双方已对丫丫的出生方式进行了确认,且她认可形成丫丫胚胎的卵子来自小提,因此没有必要进行鉴定。同时,由于孩子尚且年幼且与她共同居住在外地,无法配合进行鉴定。

湖里区人民法院在审理后认为,尽管双方都确认丫丫是以小提的卵子与购买的精子培育成受精卵后由阿美孕育分娩的,但在缺乏明确法律规定的情况下,不能仅凭双方确认或丫丫具有小提的基因信息就认定其与小提存在法律上的亲子关系。因此,法院判决认为小提诉求确认其与丫丫存在亲子关系既不合理也无法律依据。

最终,湖里区法院作出一审判决,驳回了小提的诉讼请求。一审判决后,原告因不服判决而提起上诉。

目前,这起案件仍在二审审理中。虽然本案并非直接涉及代孕纠纷,但其中涉及的同性伴侣“借”精生子的情况,却再次引发了社会对“代孕”话题的广泛关注。

8月末,澎湃新闻对广州、深圳等地的多家商业代孕公司进行了暗访,揭示了代孕行业的真实情况。受新冠疫情影响,出国代孕受到限制,导致国内代孕中介机构的业务量大幅增加。同时,供卵者(通常被称为“卵妹”)的补偿金以及代孕妈妈的佣金等费用也大幅上涨。令人震惊的是,一些代孕机构在遭到查处后,仍能换个地方继续从事代孕业务。

这些中介机构所声称的“包成功”承诺背后,隐藏着诸如“换卵”、非亲生子女、隐瞒胎儿疾病和出生缺陷等众多乱象,同时也面临着诸多伦理和法律风险。

“子嗣传承”月子会所内,十余名代孕婴儿安静地安放着。该会所由薛尉创立,旨在为国内寻求代孕的客户与海外生殖医院搭建桥梁,提供专业的代孕服务。他们声称能够“包性别,包成功”,并为客户提供58万元和88万元两种套餐选择。然而,价格较低的58万元套餐并不保证成功,若代孕失败,重启流程需另行支付费用。

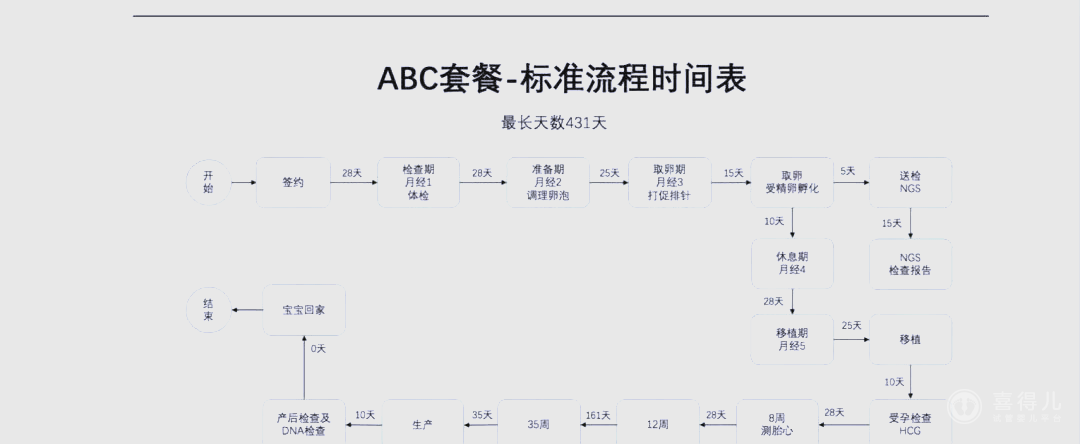

其中一家代孕公司提供的代孕流程图,仅揭示了代孕市场的冰山一角。在这高价代孕、订单供不应求的背后,隐藏着一条庞大的利益链。客户们为了能买到孩子,往往不惜豪掷千金,而中介机构则从中获取高昂利润。在这条代孕的黑色产业链中,客户与中介各取所需,一边是渴望孩子的客户,一边则是黑心的中介机构。为了达成目的,他们甚至将代孕母亲的子宫出租,公开售卖卵子,或直接让客户与代孕母亲发生性关系。这些交易都围绕着同一个核心:生出孩子。

那么,究竟是哪些人会寻求代孕呢?研究显示,代孕市场上真正的不孕不育患者仅占三成左右,其余多数为想要男孩或二胎的大龄夫妇、部分同性恋群体,以及不愿经历生育痛苦的有钱人。为了实现他们的愿望,这些客户往往不惜代价,这也进一步催生了代孕中介机构的涌现。据统计,国内代孕中介数量已高达400多家。